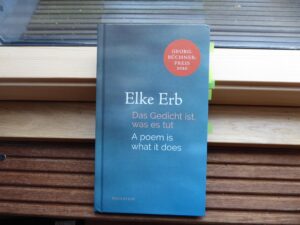

Längst hatte ich endlich mal ein Buch mit Gedichten und/oder Gedanken von Elke Erb haben wollen, aber irgendwas kam immer dazwischen, zuletzt sogar ihr Tod. Bis ich in diesem Jahr „Das Gedicht ist, was es tut“ unter meinen Geburtstagsgeschenken fand – Elke Erbs Berliner Rede zur Poesie des Jahres 2018 als zweisprachiges Buch, dessen englischsprachige Hälfte von Shane Anderson übersetzt wurde.

Ein Tagebuch in Gedichten als Rede. Oder Reden über Tagebuchnotizen als Ursprünge für Gedichte? Womöglich, nein wahrscheinlich Nachdenken über Sprache, Sprechen und alles andere auch mit den Mitteln der Sprache, sehr genau betrachtet und spielerisch verwendet. So etwa der Anfang des Eintrags vom 19.8.1998:

– ein allgemeingültiges, nicht nur den eigenen Part

Elke Erb: Das Gedicht ist, was es tut; Wallstein 2020, S. 17

belichtendes, und/oder ein an die als Kultur geführte

Tradition

anschließendes, mithin auch einschließendes

(das jeweils Eigene)

Denken keineswegs, niemals:

Der sich stets versorgende Blick hat keine Zeit zu –

hungern (lungern?). Und ungern.

Beobachtungsgabe mit einem Ohr für Sprachklänge und dazu einem eigenwilligen Humor, eine Denkerin, Dichterin, die die Worte alles andere als für gegeben nimmt und mühelos Gewichtiges mit Alltäglichem zu etwas beinahe Magischem verbindet, wie hier am 6.7.2020:

Das Ich, das sich auflehnt, den Tod nicht versteht, ist wohl das gleiche, das, als es irgendwo das Wort „Nebenzimmer“ hört, („dann eben im Nebenzimmer“); gereizt reagiert, wie auf eine Zumutung, nachdem es ein paar Tage zuvor den Anblick der Flußbreite mit den Hafen-Speichern eine Weil, nicht ohne sich zu nähren an ihm, geduldt hatte.

Erb, S. 20

Und dann auch noch beschreibt, wie sich das anfühlt, wie das ist, wenn sie schreibt:

15.1.2008

Der Reiz, etwas zu folgern aus den Zutaten, der Reiz, etwas zu schreiben, die Spur von dem, zu dem, was ich schreiben will, schreiben sollte,

führt scharf nach draußen, ja jagt mich, läßt mich scharf hinausjagen, ihr Objekt-Subjekt, Subjekt-Objekt, das ich bin.

Erb, S. 29

Den ersten Teil hätte ich schreiben mögen, vielleicht sogar schreiben können über mein Schreiben, der zweite Teil wäre mir so nie in den Sinn oder in die Feder, unter die Finger auf der Tastatur gekommen, fürchte ich. Genausowenig wie ich je ungewollt, unbewusst ein Sonett schrieb, was ihr geschah, wie sie am 15.11.200 schreibt. Von wegen, erst schreiben und dann zeigt sich, was es ist, statt von der Form auszugehen. Das macht Sinn. Und ihr Haiku ist bezaubernd im besten Sinne:

Das Gedicht erscheint.

Sobald es erschienen ist

ist es verschwunden.

Erb, S. 21

Ich könnte noch viel mehr zitieren voller Ver- und Bewunderung auch, wie ein Kind, das aus einer Kiste immer neues, immer schöneres Spielzeug hervorzieht. Jedenfalls aus dem deutschsprachigen Original. Die Übersetzung ist gewiss gut, aber kommt nicht daran heran. So bleibt die englische Version von „Reim dich, oder ich fress dich“ die Reime schuldig, während an anderen Stellen sehr bewusste Wortwiederholung und klangliche Ähnlichkeiten wegfallen oder auch die Sprach viel glatter, alltäglicher Klingt als bei Erb selbst. Nun ja, Lyrikübersetzung ist eine Kunst für sich, in diesem Fall für mich jedoch lediglich eine ungefragte, unerwartete Zugabe, also was soll’s. Erbs Eigensinn dagegen hat mich sehr eingenommen, ein für allemal, womöglich.