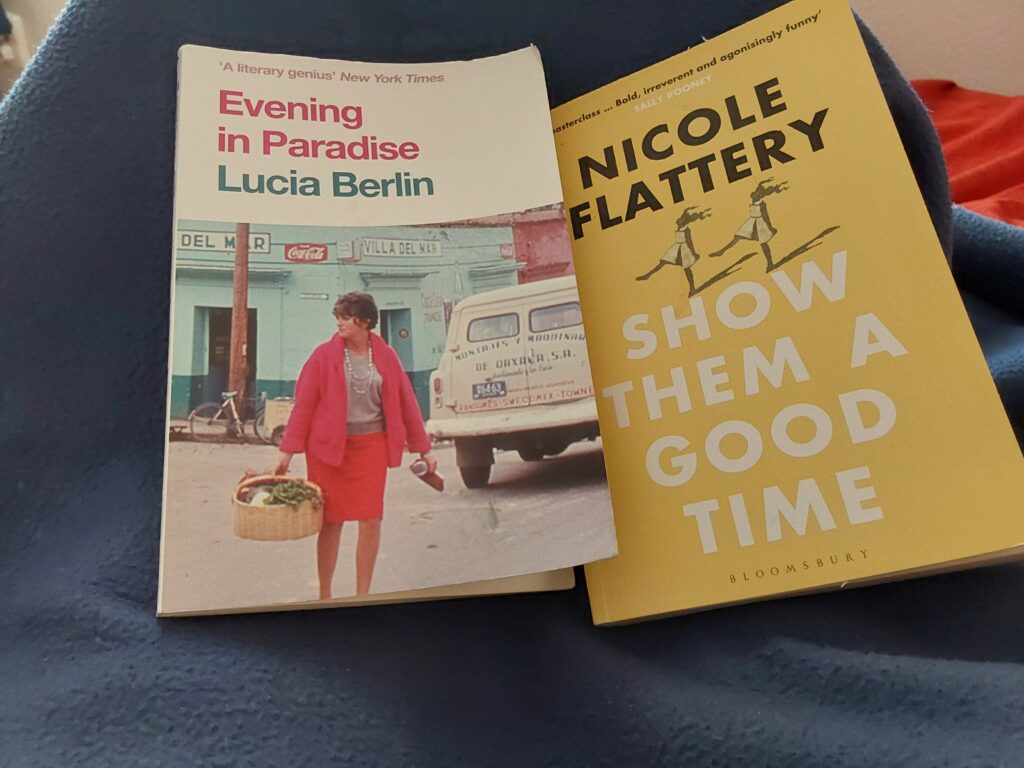

Drei Bücher hatte ich mit nach Norwegen genommen, geschrieben habe ich bisher jedoch erst über „Heilung“ von Timon Karl Kaleyta, das ich an Bord der MS Richard With zurückließ. Wie aber war die Reise mit „Show Them a Good Time“ von Nicole Flattery und „Evening in Paradise“ von Lucia Berlin?

Der Erzählband der jungen irischen Schrifstellerin Nicole Flattery erschien erstmals 2019 und fand sogleich große Beachtung. Großartige Geschichten, in denen die Autorin den uns zugewiesenen (Geschlechter)Rollen nachgeht, verfolgt gewichtige Fragen von Selbstwert und Intimität, erzählt dunkle, mutige und leidenschaftliche Geschichten über das Frausein – so oder so ähnlich könnte man die englischen Presseurteile vielleicht in aller Kürze übersetzen.

Ich liebe Irland, irische Literatur und den etwas speziellen irischen Humor und von letzterem findet sich viel in Flatterys kurzen Erzählungen, die sich ein bisschen wie Miniatur-Romane lesen. Das Irland, das sich darin spiegelt, hat allerdings wenig Urlaubsidyllen oder gängigen Krimiklischees zu tun und erscheint mir gänzlich heutig und erfrischend eigen. So liest sich die Titelgeschichte, in der es um eine Übungsfirma für Langzeitarbeitslose geht, wie ein surreales Vexierbild, das zwischen Tragik, Komik und so etwas wie amtlich verordneter Absurdität hin und her wechselt. Diese Doppelbödigkeit, in denen Unerklärliches und Alltägliches ganz selbstverständlich nebeneinander erscheint, durchzieht auf unterschiedliche Weise die einzelnen Geschichten. Man wird hineingesogen in eigenartige Welten und fremde Ansichten, um dann an den erstaunlichsten Stellen Dinge wiederzuerkennen – oder eben Vertrautes ganz neu zu sehen. Schwer zu sagen, welche der Geschichten mich am meisten fasziniert hat. Vielleicht „You Are Going to Forget Me, Before I Forget You“?

„Evening in Paradise“ erschien ebenfalls 2019 in Buchform, die Geschichten darin schrieb und veröffentlichte die 2004 verstorbene Lucia Berlin zwischen 1981 und 1999. Dabei ist das mit der Zeit ein seltsames Ding, wenn ich ihre Stories lese, denn für mich haben sie die zeitlose Qualität literarischer Klassiker und scheinen zugleich Zeit- oder vielleicht auch Weltkapseln, die die Leserin in so etwas wie den Alltag des Unbekannten entführen. Berlin lebte ein reiches Leben voller Höhen und Tiefen, mit vielen Berufen, Männern und Süchten, und sie nutzt es, um mit sehr genauem Blick tief in die Leben ihrer Figuren (oder doch eher von uns Menschen?) zu schauen.

„Mailman“, she corrected herself. „He’s got me so depressed. He’s like a robot. Day in day out the same schedule — he even has the lights timed. Makes me sad about my own life.“ [Lucia Berlin, „Evening in Paradise“, p. 122]

Das sagt eine junge Ehefrau und Mutter in „Cherry Blossom Time“ zu ihrem Ehemann, der es nicht versteht – ein Moment, den frau sich so in den 1930ern, 40ern, 50ern, 60ern vorstellen oder vielmehr: dorthin, in die möglichst vergangene Vergangenheit wünschen würde. Eine junge Frau, die ihre immer gleichen Tage allein mit ihrem Kind verbringt, das sie liebt, während sie innerlich verkümmert – wie viele Millionen Frauenleben spiegelt das durch wie viele Jahrhunderte, frage ich mich lesend.

Der Kontrast zu „The Wives“, in dem sich zwei Ex-Frauen eines Mannes gemeinsam betrinken, während eben jener Ex gerade mit einer jüngeren Version von ihnen beiden auf Hochzeitsreise ist, könnte kaum größer sein: grandios, wie Berlin die Frauen zeichnet, wie sie sie reden und lästern, ihre Leben Revue passieren lässt und wie dabei der Alkoholpegel steigt und steigt. Wie zwei Hollywood-Diven, dachte ich, was wäre das für eine Filmszene …! Den Film, in dem diese Platz fände, würde ich sofor sehen wollen.

„Our Brother’s Keeper“ dreht sich um die Spuren, die ein ungeklärter Mordfall für Nachbarn, Freunde und Familie auch noch zehn Jahre nach der Tat hat. Erzählt wird er von einer Nachbarin und Freundin der ermordeten Sarah, die beim Putzen von deren Haus – sie ist unter anderem die Putzhilfe von Sarahs Sohn Eddie, der nach deren Tod ins Haus zieht – über die Hintergründe der Tat zu spekulieren beginnt. Kein Krimi, sondern eine genau beobachtete Geschichte in einem tragischen Alltag, erzählt mit Witz und einem überraschenden Twist am Schluss, die man immer wieder lesen kann.

Was, streng genommen, für alle Geschichten von Lucia Berlin gilt. So konzentriert und verdichtet sie geschrieben sein mögen, sie haben etwas von geschliffenen Edelsteinen, denen man mit einem leichten Kippen des Blickwinkels, einem etwas anderen Lichteinfall stets neue Facetten entlocken kann. Und so sehr auch immer wieder betont wird, dass Berlin ihr Leben als Steinbruch für ihre Geschichten genommen hat, das heißt ganz sicher nicht, dass sie nur rein „realistisch“ erzählt (was immer man mit diesem oft verwendeten, doch selten gut definierten Begriff tatsächlich sagen möchte, wenn man ihn auf das Verhältnis von sprachlichen Kunstwerken oder Fiktionen und der außersprachlichen Realität anwendet). „Lost in Louvre“ ist in diesem Sinne nicht nur eine meiner Lieblingsgeschichten in diesem Band, sondern auch ein gutes Beispiel für ’nicht ganz so konvenitonell-realistische‘ Elemente: eine Frau, die als Kind versuchte, den Schlaf zu fangen – also den unfassbaren Moment zu fassen, in dem das wache Bewusstsein in den Schlafzustand gleitet, ohne darüber schlicht wachzubleiben -, und damit Erfolg hatte, versucht als Erwachsene dasselbe mit dem Tod zu schaffen. Wie sich dies in Paris zuträgt – erst auf dem berühmten Friedhof des Père La Chaise, später bei wiederholten Besuchen im Louvre – und wie das mit Verlorengehen, Sichverlieren zusammenhängt, muss man gelesen haben.

Mich erinnerte das Ende an die oftmals überraschenden, gern auch mal unerklärlichen Enden japanischer Literatur, sodass ich am Ende von Berlins Buch nicht nur Lust auf mehr aus ihrer Feder habe, sondern mich am liebsten mal wieder für längere Zeit in japanischen Werken vergraben würde.